Die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika bedroht zwölf Millionen Menschen. Hunderttausende SomalierInnen sind vor Krieg und Hunger ins kenianische Dadaab geflohen, ins größte Flüchtlingslager der Welt.

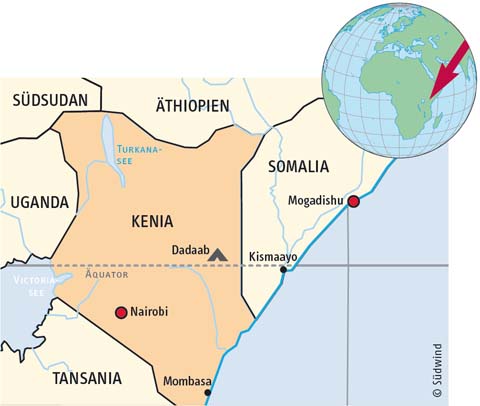

80 Ziegen und 45 Kühe hat Abdi Kosar Yussuf besessen. Dann blieb die Regenzeit aus, die zweite in zwei Jahren. Lange gab Yussuf die Hoffnung auf Regen nicht auf. Zu lange. Dann war sein Vieh tot, seine Lebensgrundlage weg. Wie Millionen seiner Landsleute, hat er seine Heimat verlassen. Von Qukani im Süden Somalias ging er sechs Tage durch die Wüste: In Flipflops auf glühendem Sand, von oben brannte die Sonne. An der seit 2007 geschlossenen Grenze zu Kenia bestach er die Beamten. 90 Kilometer nach der somalischen Grenze erreichte er zusammen mit seinen drei Kindern Dadaab, das größte Flüchtlingscamp der Welt.

Das Lager, bestehend aus den Camps Ifo, Dagahaley und Hagadera gibt es seit 20 Jahren, seit 1991 der somalische Diktator Mohamed Siad Barre gestürzt wurde und Somalia in einen blutigen Bürgerkrieg verfiel. Die drei Camps wurden für 90.000 Menschen gebaut. Heute leben dort viereinhalb Mal so viele. Die jetzt herrschende Hungersnot am Horn von Afrika war absehbar, im gesetzlosen Somalia jedoch nicht abzufedern. 1.300 Neuzugänge wurden im Juli täglich in Dadaab registriert. Der EinwohnerInnenzahl nach wäre es die zweitgrößte Stadt Österreichs. Die rund 400.000 Menschen wohnen in Lehmhütten, Zelten und mit Ästen und Müll geflickten Hütten.

Nach der Ankunft müssen sich Neuankömmlinge registrieren. Viele sind zu schwach für die letzte Strecke von den Randgebieten des Camps zur Anmeldung. Auch die beschränkten Kapazitäten der Behörden verlangsamen den Vorgang. Oft dauert es Tage, bis die Formalitäten geregelt sind. Tage, die zählen, denn die Neuankömmlinge sind meist nahe dem Hungertod. Bei der Aufnahme werden Kleinkinder in Plastikbottichen gewogen. An den dürren Armen und Beinen faltet sich die Haut über die Knochen, die weit aufgerissenen Augen liegen tief im Kopf. Es sind Bilder, die sich von früheren Hungerkatastrophen in Afrika in das kollektive Gedächtnis der westlichen Welt gebrannt haben. So oft diese dem afrikanischen Alltag nicht gerecht werden, hier sind die Bilder beklemmende Realität.

Bevor Yussufs Familie zur Untersuchung kann, werden Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen. Jede Formalität hat eine eigene Station, und jede Station ihre eigene Warteschlange. Bis er seine Lochkarte für die Essensausgabe erhält, wird es Abend sein. Zwei Mal pro Monat wird er damit in den nach Geschlechtern getrennten Hallen des Welternährungsprogramms (WFP) warten. Sie schützen vor der Sonne, doch muten sie wie Käfige an. Wenn an einem Ende das Gitter aufgeht, um Waren zu verteilen, beginnt der Wettlauf ums Essen: Pro Kopf gibt es drei Kilogramm Weizen- und Maismehl, einen halben Liter Öl, etwas Salz und – wenn vorhanden – Zucker. Für den Rest muss Yussuf selbst sorgen.

Gemüse gibt es auf dem Markt zu kaufen, wie alles andere auch. Die HändlerInnen, teils Flüchtlinge, teils KenianerInnen aus der Umgebung, werden von Nairobi und Garissa aus beliefert. Das Land hier ist zum Anbau zu karg. Auch aus Somalia kommen regelmäßig Lastwägen mit Textilien, Plastikbechern und Töpfen, Schiffsfracht aus China. Es gibt MetzgerInnen, SchneiderInnen und Friseursalons. Einmal wöchentlich bieten Männer Ziegen, Kühe und auch Kamele feil. Selbst ein Mobilfunkanbieter hat hier mehrere Filialen. Viele Flüchtlinge erhalten Geld von Verwandten in der Diaspora, über so genannte Hawalas, Geldtransferunternehmen, die auf Vertrauensbasis funktionieren. Es wird gefeilscht und angepriesen. Hier herrscht die Normalität eines afrikanischen Markts, hier könnte man kurz vergessen, an welchem Ort man sich befindet.

Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) verwaltet und finanziert das Flüchtlingslager Dadaab. Es koordiniert über 600 MitarbeiterInnen von Dutzenden Partnerorganisationen. Im Lager gibt es Kliniken und Fußballfelder, Schulen und Märkte, Toiletten und Koranschulen, eine Recyclinganlage und ein Physiotherapiezentrum, Filmprojekte und Theatergruppen. Manches davon mutet bizarr an, angesichts der mangelnden Basisversorgung. Andererseits wird hier alles gebraucht – auch oder vor allem Ablenkung und Beschäftigung. Denn Dadaab ist für die meisten ihr permanenter Wohnort geworden.

Abdullahi Yussuf kam 1992, damals war er sieben. In Ifo, einem der Camps, besuchte er die Volksschule, dann die Mittelstufe – heute unterrichtet er dort. Dadaab hat er seither nicht mehr verlassen, so sieht es auch das kenianische Recht vor. Er führt durch Klassenzimmer mit 150 SchülerInnen. Bis zu 14 Kinder teilen sich ein einziges Mathematikbuch. Weil die LehrerInnen schlecht oder nicht ausgebildet sind, sind Abschlüsse „draußen“ nicht anerkannt und helfen „drinnen“ wenig. Mehr als die Hälfte der LagerbewohnerInnen sind jünger als 18 Jahre. Nur ein Drittel der Kinder im schulfähigen Alter besucht eine der insgesamt 21 Schulen. Oftmals sind es die Eltern, die den Schulbesuch untersagen. „Wozu auch hingehen?“ – so die scheinbar berechtigte Frage. „Wir hoffen auf das Danach“, seufzt Yussuf.

„Danach“ steht für ein friedliches Somalia, eine Heimat, in die viele hier zurückkehren möchten. Angesichts der politischen Lage ist das ein schwacher Hoffnungsschimmer.

Dass die kenianische Regierung sich nun damit rühmt, den Betrieb eines zusätzlichen Camps, Ifo II, zu genehmigen, ist eine Farce. Immerhin war dieses bereits seit November letzten Jahres fertig, während Zehntausende monatelang außerhalb des Lagers lebten: In Hütten aus Ästen, Stofffetzen und Plastiksäcken.

Verschleierte Frauen und Kinder nehmen lange Märsche auf sich, um zu den wenigen Wasserpumpen zu gelangen. Stundenlang warten sie dort, bis sie ihre Kanister füllen können. Anbau zur Selbstversorgung ist in der Wüste nicht möglich, und bei Regen drohen Überschwemmungen. Die wenigen, dürren Bäume spenden wenig Schatten, das dornige Gestrüpp ist zum Feuer machen kaum geeignet. Feindselig ist nicht nur die Umgebung, auch die Stimmung im Lager kippt regelmäßig: Insbesondere unter dem Druck der neuen Flüchtlingswelle kommt es zu Diebstählen und Tumulten bei der Essensausgabe. Die Suche nach Feuerholz treibt Frauen immer weiter in die Wüste, wo sie Übergriffe riskieren. Blutige Zusammenstöße gibt es auch zwischen verschiedenen Gruppen. Somalia ist von Klans beherrscht, Flüchtlingsausweise ändern das nicht. Mit weniger als 200 Mann sind die kenianischen Polizisten überfordert. Dass die wenigsten von ihnen etwas Somali sprechen, dient der Sache nicht.

Weniger Sorge bereitet Sicherheitsbeamten die radikalislamistische Al-Shabaab-Miliz, die weite Teile Somalias kontrolliert. Zwar bietet die Verzweiflung des Lagerlebens guten Nährboden für die radikalen Ideologien der Al-Kaida-nahen Organisation. Und sicher werde „der eine oder andere Cousin“ rekrutiert, wie Richard Ackland meint, der das Camp zwei Jahre lang leitete. Die meisten Anhänger der Al-Shabaab kämen jedoch nur, um ihre Verwandten zu besuchen und um medizinisch versorgt zu werden. Die wenigsten sorgen für Ärger.

Im Krankenhaus in Ifo liegt Omar Ali. Der 19-Jährige wurde im April 2008 angeschossen. Eine Kugel traf ihn in die Schulter, beim Austritt blieb sie stecken, eine zweite Kugel saß in seiner Hüfte. Zu Jahresbeginn kam er nach Kenia. Nach monatelanger Intensivpflege ist Ali noch immer mager, gehen wird er nicht mehr können. „Ich war auf dem Weg nach Hause von der Schule“, erinnert er sich an den Vorfall zurück. Er sei in ein Feuergefecht geraten.

Ob die Geschichte so stimmt, weiß Oberschwester Isnino Rage nicht. „Sie sagen immer, dass sie verirrte Kugeln abbekommen haben“, erzählt sie. Keiner würde sich als Kämpfer ausgeben, obwohl das sicher nicht immer stimme. Ihr sei das egal: PatientInnen sind PatientInnen. Es sind vor allem schwer unterernährte Kinder, die die Kapazitäten der Klinik sprengen. Gruppen von Frauen und Kindern bevölkern das Areal um die grauen Blöcke der Klinik. Menschen mit Schussverletzungen wurden in Zelte ausgelagert.

Bei der Registrierung reiht sich Familie Yussuf in die Menschenschlange bei der nächsten Station ein. Sie werden viel warten in den kommenden Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und – wie es aussieht – Jahren. Auf Wasser, auf Essen, auf den Tag, an dem alles anders wird – auf ein „Danach.“

Anna Mayumi Kerber ist freie Journalistin und hielt sich vor kurzem in Dadaab auf.

Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!

- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper

- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe

- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach

- voller Online-Zugang inkl. Archiv

Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.

Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.

Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!

Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.